Autres pays Ce sont presque toujours les mêmes, mais leur ordre change, car certains milliardaires du continent ont beaucoup gagné en 2019, quand d’autres ont perdu de leur fortune. En 2020, le montant cumulé de la fortune des milliardaires africains s’établit à 73,7 milliards de dollars. Voici leur Top 10.Le magazine américain Forbes vient de publier sa liste annuelle des milliardaires africains, en dollars US.

Pour cette année 2020, ce classement montre que les plus grosses fortunes du continent ont vu leur fortune cumulée croître, passant de 68,7 milliards de dollars en 2019, à 73,7 milliards de dollars dans le dernier classement du magazine, publié ce mois-ci.

Cette hausse de la fortune cumulée des milliardaires d’Afrique s’explique essentiellement par l’appréciation du cours des actions des sociétés cotées, dont ils sont bien entendu les actionnaires, durant l’année écoulée.

Toutefois, ces gains n’ont pas bénéficié à l’ensemble des milliardaires. Certains ont réussi à améliorer leurs revenus, mais d’autres, par contre, ont vu leur fortune baisser.

LIRE AUSSI: Qui sont les 20 milliardaires africains du classement Forbes de 2019?

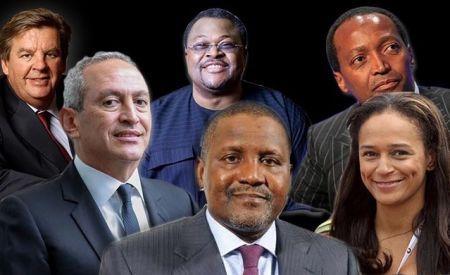

Ce Top 10 des milliardaires d’Afrique, selon Forbes, est dominé par trois Nigérians, trois Egyptiens, et trois Sud-africains. Il compte un seul ressortissant d’un pays d’Afrique du Nord. Autre caractéristique: aucune femme ne figure dans ce Top 10 des personnes les plus riches d’Afrique.

A l’instar des années précédentes, et pour la neuvième fois consécutive, c’est Aliko Dangote qui trône au sommet des milliardaires africains.

Avec une forte évaluée à 10,1 milliards de dollars, le tycoon nigérian a su maintenir son rang, malgré une fortune en légère baisse, mais de l’ordre de « seulement » 200 millions de dollars, à cause de la dépréciation de l’action Dangote Cement, le navire amiral de son groupe.

Mais l’évaluation de la fortune d’Aliko Dangote pour cette année 2020 est loin de celle qu’il avait atteint en 2014, laquelle avait culminé autour de 20 milliards de dollars.

LIRE AUSSI: Qui sont les 7 milliardaires Africains du Top 500 de Bloomberg?

Le milliardaire nigérian est désormais talonné par l’égyptien Nassef Sawiris, dont la fortune a fortement augmenté, de l’ordre de 1,7 milliard de dollars en 2019, pour s’établir à 8 milliards de dollars.

L’Egyptien, à la tête d’un conglomérat diversifié (il est entre autres spécialisé dans les engrais, les BTP, la construction, la chimie) passe ainsi de la 4e place des hommes les plus riches d’Afrique à la seconde place, tout particulièrement grâce à la forte appréciation du cours de l’action Adidas dont il détient une participation de l’ordre de 5,7%.

L’appréciation de l’action Adidas lui a permis d’engranger la coquette somme de 1,5 milliard de dollars, qui s’est ajoutée à sa fortune.

Derrière ces deux magnats, se classe désormais le Nigérian Mike Adenuga, un milliardaire qui doit sa fortune à l’exploitation pétrolière et aux télécoms (propriétaire de Globalcom, second opérateur télécom nigérian), même si celle-ci s’est dépréciée de 1,5 milliard de dollars pour s’établir désormais à 7,7 milliards de dollars.

A la 5e place, se positionne un Sud-africain, qui doit sa fortune aux mines de diamants que son clan exploite dans ce pays: avec une fortune estimée par Forbes à 7,7 milliards de dollars, Nicky Oppenheimer devance son compatriote Johann Rupert, magnat du luxe, dont la fortune est estimée à 6,5 milliards de dollars.

LIRE AUSSI: Forbes. Qui sont les 21 milliardaires africains du classement 2017?

Arrive ensuite l’unique Maghrébin de ce Top 10 de Forbes, l’Algérien Issad Rebrab, qui a vu sa fortune croître, de l’ordre de 700 millions de dollars, et ce malgré la crise politique aigue que traverse l’Algérie, son emprisonnement durant 8 mois et le ralentissement qui s’en est suivi des activités de ses entreprises, du fait de la purge qu’avait ordonnée le défunt homme fort du pays, Ahmed Gaïd Salah, contre les oligarques algériens.

Avec une fortune évaluée à 4,4 milliards de dollars, l’homme le plus riche du Maghreb a consolidé son 6e rang des hommes les plus fortunés d’Afrique.

Récemment sorti de la prison d’Alger, Issad Rebrab a déjà repris en main ses activités, et compte accélérer ses investissements qui avaient été freinés en Algérie par des oligarques proches du clan de l’ex-président Abdelaziz Bouteflika.

Au 7e rang, il y a un homme d’affaires et politicien égyptien, Mohamed Mansour, dont la fortune est estimée à 3,3 milliards de dollars.

Le Nigérian Abdul Samad Rabiu a quant à lui vu sa fortune croître fortement en 2019, passant, selon Forbes, de 1,6 à 3,1 milliards de dollars.

En doublant sa fortune, Rabiu détient désormais la 8e fortune africaine.

LIRE AUSSI: Top 5 des « milliardaires » francophones d’Afrique subsaharienne

Au 9e rang se positionne Naguib Sawiris, dont la fortune est estimée à 3 milliards de dollars.

Et ce Top 10 est complété par l’homme d’affaires sud-africain Patrice Motsepe, avec une fortune de 2,6 milliards de dollars, selon les enquêteurs de Forbes.

Il faut toutefois noter que ce classement du magazine américain ne prend en compte que les milliardaires africains qui résident effectivement en Afrique, ou qui y détiennent leurs activités principales.

Ces critères excluent, de facto, Mo Ibrahim, d’origine soudanaise et Mohamed Al-Fayed, citoyen égyptien, qui résident tous deux à Londres et dont les activités sont surtout localisées en Europe.

Les fortunes qui font ce classement des dix plus grosses fortunes d’Afrique ont été calculées en utilisant les cours des actions, afin d’établir le montant de la valeur nette des entreprises, quant à elle évaluée au taux de change en vigueur à la fermeture des bureaux, le vendredi 10 janvier 2020.