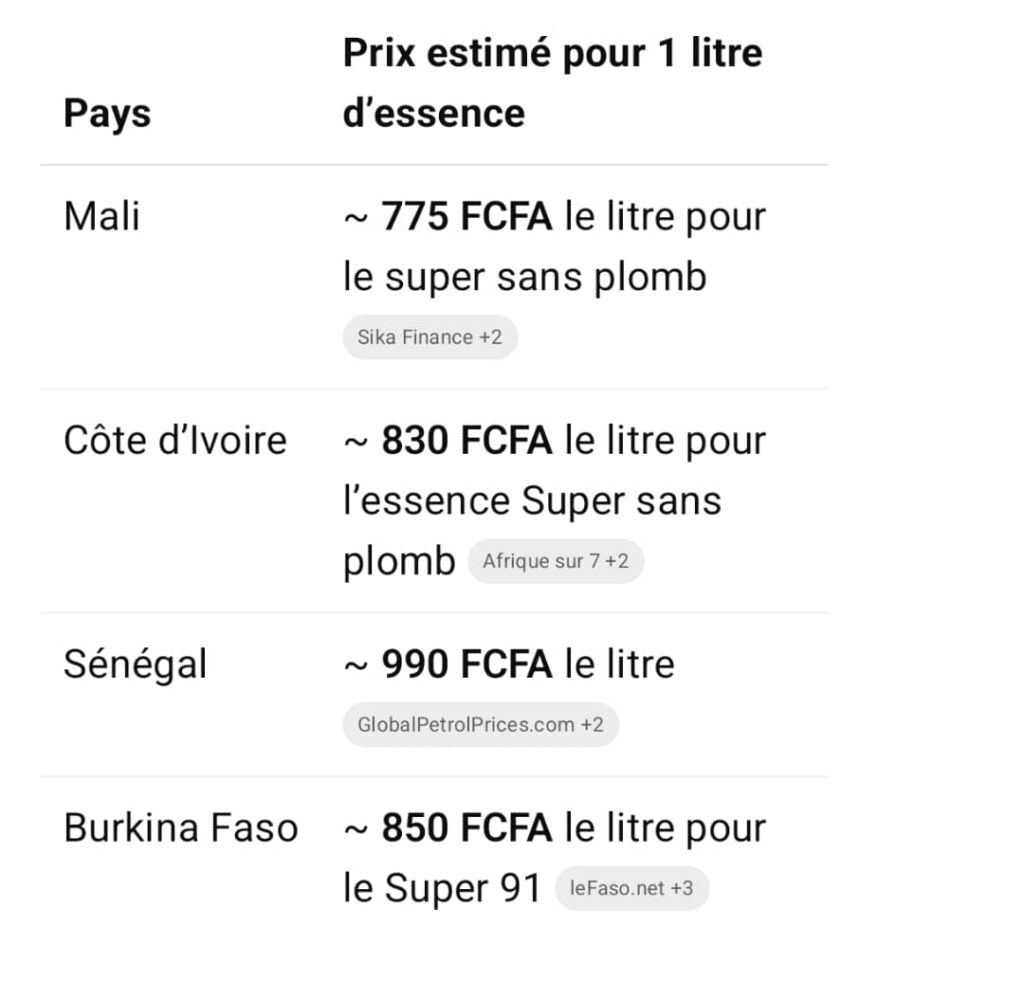

(CROISSANCE AFRIQUE)-Dans un contexte régional marqué par la flambée des prix du carburant, le Mali se distingue par une performance remarquable : le litre d’essence y coûte actuellement autour de 775 FCFA, contre environ 830 FCFA en Côte d’Ivoire, 850 FCFA au Burkina Faso et près de 990 FCFA au Sénégal. Une situation d’autant plus surprenante que le Mali ne dispose d’aucun accès à la mer, et dépend donc entièrement de ses voisins côtiers pour l’importation de ses produits pétroliers.

Un paradoxe maîtrisé

Alors que la logistique d’importation — notamment depuis les ports d’Abidjan et de Dakar — devrait mécaniquement alourdir les coûts, les autorités maliennes ont réussi à contenir les prix à la pompe. Cette stabilité s’explique par une politique de subvention ciblée, une meilleure organisation du transport et du stockage des hydrocarbures – malgré quelques perturbations orchestrées pour sapper cette prouesse et par ricochet, le moral du peuple vaillant malien, mais aussi par une volonté politique affirmée de préserver le pouvoir d’achat des ménages dans un contexte socio-économique délicat.

Les Statistiques Régionales en image.

Une réussite silencieuse

Ce petit « miracle » économique reste pourtant largement passé sous silence. À l’heure où beaucoup de pays de la région peinent à amortir les hausses mondiales, le Mali parvient à offrir à sa population un carburant plus abordable, sans compromettre la continuité des approvisionnements. Un fait qui mériterait d’être davantage valorisé dans la communication publique — car maintenir le litre d’essence en dessous de la moyenne régionale, tout en étant enclavé, est un véritable exploit de gestion économique.

Auteur : Niokhor Diouf Diarra,

Professeur en Eco-Gestion-Droit et Consultant en Management et Stratégie d’entreprise . (L’auteur prépare aussi la sortie de son premier ouvrage)

Cet essai-manifeste diagnostique le paradoxe africain : la richesse potentielle face à la dépendance institutionnelle, causée par l’adoption de modèles exogènes. L’auteur propose une révolution en trois temps, débutant par la reconquête mentale et culturelle avant toute transformation politique. Le livre expose ensuite une méthode stratégique concrète autour des Piliers de la Souveraineté, le cœur de l’ouvrage. Ces piliers forment la « Corde » nécessaire pour puiser dans la prospérité endogène, en se concentrant sur les défis structurels. L’analyse détaille chaque pilier comme un levier pour refonder les États et les projeter au centre de la géopolitique mondiale. L’objectif est de dépasser le rôle d’objet historique pour devenir un sujet souverain grâce à une approche pragmatique et un engagement total. Cet ouvrage est un appel urgent aux leaders pour allier la sagesse des communautés à la rigueur de la stratégie moderne. La renaissance de l’Afrique commence par le courage de tisser sa propre corde.