(CROISSANCE AFRIQUE)-Dans le secteur très lucratif des jeux et paris au Sénégal, la digitalisation de la régulation est devenue un enjeu majeur. Depuis plusieurs années, la LONASE s’appuie sur des prestataires privés pour centraliser les flux numériques et moderniser son système.

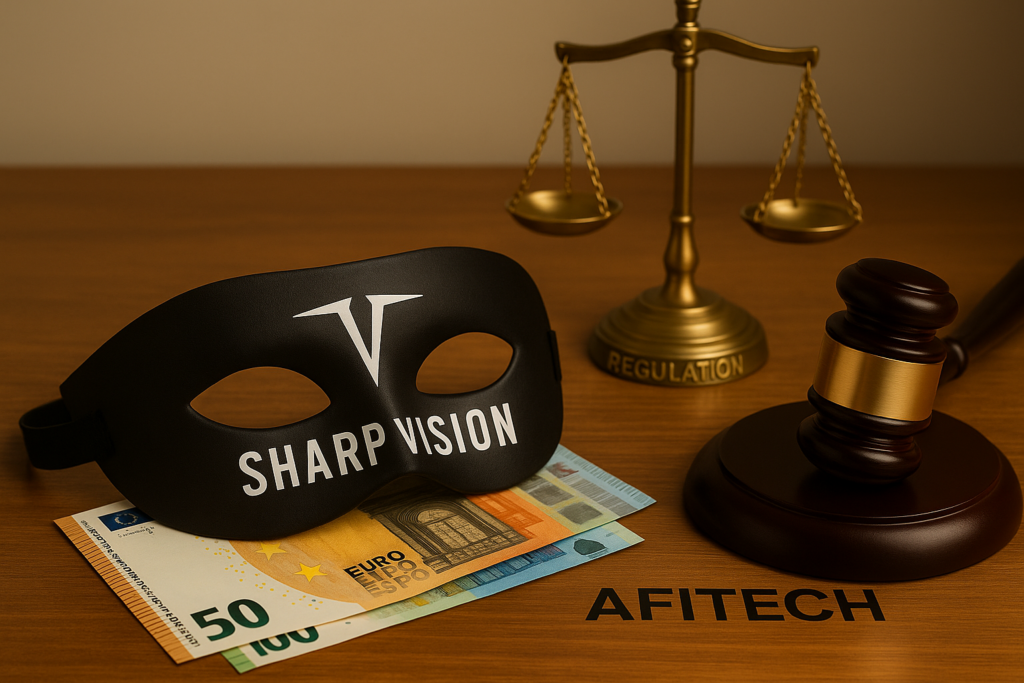

Mais derrière cette apparente modernisation, se cache une mécanique d’influence beaucoup plus opaque, et un nom revient sans cesse : Sharp Vision, société française devenue régulateur de fait des jeux d’argent sur le continent.

Décision attendue de l’ARCOP

Le 1er septembre 2025, l’Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP) a rendu

une décision très attendue dans l’affaire explosive opposant la LONASE à Afitech, entreprise

censée piloter la centralisation numérique des jeux au Sénégal. Officiellement, l’ARCOP a

choisi la prudence : plusieurs clauses du contrat ont été renvoyées devant le juge, au nom du

respect des procédures.

Mais derrière cette réserve administrative se cache une réalité plus troublante : la plateforme utilisée par Afitech n’est pas la sienne. Elle appartient à Sharp Vision, société française qui,

dans les faits, s’impose comme un régulateur privé des jeux en Afrique.

Afitech : une coquille vide

Depuis 2020, Afitech est présenté comme le partenaire technique chargé de moderniser les

systèmes de la LONASE. Mais son contrat, attribué sans appel d’offres, a échappé au Code

des marchés publics sous couvert d’un « partenariat technique ».

Un rapport d’expertise judiciaire a révélé un fait accablant : cent millions de francs CFA ont été versés avant toute exécution de service. Ce préfinancement soulève de sérieuses questions sur la conformité du marché et de potentielles violations des lois anticorruption internationales.

Lorsque Afitech a tenté de contester l’arrivée d’une plateforme concurrente, ses recours ont été

jugés irrecevables par l’ARCOP. L’institution a même exprimé des doutes sur sa capacité

technique et financière à mener un partenariat public-privé. Tout indique qu’Afitech n’est qu’une

coquille vide, un simple paravent local, tandis que Sharp Vision contrôle l’infrastructure, la

technologie et les flux d’information.

Sharp Vision, l’ombre derrière le rideau

Sharp Vision n’est pas une inconnue dans le paysage africain. Cette société française s’est fait

une spécialité de la régulation privée des jeux dans plusieurs pays : Bénin, Guinée, Cameroun,

République centrafricaine… Son modèle est toujours le même : décrocher des contrats hors

procédures transparentes, se présenter comme prestataire technique incontournable, puis se

substituer progressivement aux autorités publiques dans la régulation.

Le groupe présente un historique d’augmentations de frais jugées excessives, ce qui soulève

une question centrale : qui bénéficie réellement de ces revenus ? Le même schéma se reproduit systématiquement. Il s’appuie sur un discours bien rodé : promesse de modernisation des systèmes, promotion d’un « jeu responsable » et annonce d’une hausse des recettes fiscales pour l’État.

Cependant, derrière cette rhétorique se cachent un manque de transparence, une opacité

financière persistante et, dans certains cas, une prise d’influence progressive sur la régulation

du secteur. Ce modèle interroge non seulement la répartition des profits, mais aussi la capacité des

autorités publiques à conserver le contrôle sur un domaine stratégique.

Des casseroles à répétition

Dans tous les pays où elle opère, Sharp Vision traîne de nombreuses controverses. Ses

contrats sont souvent attribués sans appel d’offres. Ses revenus restent opaques. La frontière

entre prestataire technique des paris en ligne et acteur économique est brouillée. Le cas le plus révélateur : l’affaire Lat Diop et Honoré Gaming. Officiellement, Sharp Vision y joue le rôle de régulateur, pendant qu’Honoré Gaming fournit les plateformes technologiques.

En réalité, les deux sociétés partagent la même direction et le même actionnariat. Cette

proximité efface toute frontière entre le régulateur et le fournisseur, faisant de Sharp Vision un

acteur juge et partie dans un secteur censé être strictement encadré. Ces dérives soulèvent aussi une question plus large : celle de la dépendance technologique de plusieurs États africains vis-à-vis de sociétés françaises qui, sous couvert de modernisation, contrôlent des infrastructures critiques et collectent des données sensibles.

Ces controverses, présentes dans plusieurs pays africains, montrent une stratégie

systématique : capturer la régulation tout en échappant au contrôle démocratique, avec des

alliances opaques qui ne servent pas l’intérêt public.

Un risque juridique international

Le modèle économique et juridique de Sharp Vision dépasse les frontières africaines et pourrait

attirer l’attention des autorités internationales. En France, la loi Sapin II impose des règles

strictes de transparence et de prévention des conflits d’intérêts. Au Royaume-Uni, le UK Bribery

Act sanctionne toute corruption d’entreprise, y compris à l’étranger. Et aux États-Unis, le

Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) punit sévèrement les pratiques opaques dans les

marchés publics internationaux.

Le partage de direction entre Sharp Vision et Honoré Gaming soulève des questions de

conformité susceptibles d’intéresser les régulateurs internationaux. Ce modèle, fondé sur la

confusion entre régulation et prestation, expose potentiellement la société à des risques

juridiques majeurs bien au-delà du continent africain.

Après Afitech, combien d’autres masques tomberont ?

La décision de l’ARCOP n’a pas clos le dossier. Elle a ouvert une brèche. Derrière Afitech

apparaissent désormais les véritables architectes du système, Sharp Vision et Honoré Gaming,

et leurs réseaux transnationaux.

Mais la question dépasse le seul cas sénégalais. Combien d’autres marchés africains sont déjà

infiltrés par des structures similaires ? Combien de gouvernements confient leurs systèmes

numériques à des entités étrangères sans contrôle public ?

Tant que ces contrats resteront opaques, la régulation des jeux ne servira ni la transparence ni

l’intérêt général. Elle demeurera un instrument de captation privée, dissimulé sous le masque

d’une modernisation numérique.

Notons que la question brûlante demeure la suivante : des sociétés offshore et des responsables

gouvernementaux profitent-ils individuellement sous couvert de conformité ? Et tant que

l’opacité persiste, la régulation restera un outil de capture, pas de transparence.

Oumar Diallo, Journaliste finance et fintech