Ecobank Transnational Incorporated, société mère du groupe Ecobank basée à Lomé, annonce la nomination d’un nouveau directeur financier en la personne d’Ayo Adepoju.La nomination du nouveau directeur financier, également nommé membre du comité exécutif du groupe, prend effet immédiatement, mettant fin à un intérim en vigueur depuis la démission surprise de Greg Davis, fin mars dernier, pour convenances personnelles. Autant le dire, la promotion de Ayo Adepoju n’est pas un cadeau, devant à la fois .

Afrique-Banque Mondiale: A la gestion macroéconomique s’affaiblit et la viabilité de la dette suscite des préoccupations croissantes.

Afrique : la gestion macroéconomique s’affaiblit, mais les politiques d’inclusion sociale s’améliorent légèrement dans les pays les plus pauvres du continent

Croissanceafrique- Bamako 31 juillet 2019 — En 2018, la qualité des politiques publiques et des cadres institutionnels des pays les plus pauvres d’Afrique s’est peu, voire pas du tout, améliorée en moyenne : c’est une des conclusions de l’Évaluation annuelle des politiques et institutions nationales (Country Policy and Institutional Assessment ou CPIA) publiée aujourd’hui par la Banque mondiale. La note CPIA moyenne attribuée aux 38 pays africains remplissant les conditions nécessaires pour bénéficier de l’aide de l’Association internationale de développement (IDA) est restée inchangée en 2018 à 3,1 sur une échelle allant de 0 à 6. La politique sociale s’est certes améliorée dans certains domaines, mais la gestion macroéconomique s’est détériorée. Le contexte actuel en matière de primauté du droit, de redevabilité et transparence ainsi qu’en ce qui concerne la qualité des administrations publiques est toujours un obstacle à une utilisation efficiente des ressources publiques dans la région.

Le rapport CPIA de cette année sur l’Afrique examine plus attentivement la question de la gestion de la dette. En 2018, en effet, le montant de la dette publique par rapport au PIB a atteint environ 54,9 % du PIB, soit une hausse de 18,5 points de pourcentage depuis 2013. Dans le même temps, la proportion d’obligations libellées en devises dans l’ensemble de la dette extérieure s’est accrue de 10 %, tandis que la proportion de l’endettement envers des créanciers commerciaux et extérieurs au Club de Paris a augmenté de cinq points depuis 2010 et les émissions d’obligations souveraines ont fortement progressé.

« Certains pays africains risquent d’hypothéquer l’avenir de leur population en privilégiant la consommation immédiate », avertit Albert Zeufack, économiste en chef pour l’Afrique à la Banque mondiale. « Lorsque les pays consacrent la majeure partie de leurs recettes au service de la dette, une quantité moindre de ressources est disponible pour l’éducation, la santé et d’autres services essentiels pour les habitants. Le progrès est alors stoppé net dans son élan. »

Combinés, la hausse des niveaux d’endettement et le glissement de la dette extérieure vers des sources de financement plus risquées, plus coûteuses et reposant davantage sur le marché ont sensiblement accru la vulnérabilité des pays IDA d’Afrique subsaharienne vis-à-vis de l’endettement. Le rapport recommande à ces pays d’améliorer leurs capacités et systèmes de gestion de la dette. Cela contribuerait à accroître la transparence et à stabiliser l’économie à long terme.

Avec une note de 4.0, le Rwanda continue d’occuper la première place au classement CPIA tant en Afrique que dans le monde. Dans la région, il est suivi par Cabo Verde (3,8) et le Kenya, le Sénégal et l’Ouganda (tous trois notés 3,7). Le Soudan du Sud reste le pays le plus mal noté (1,5) au classement CPIA.

Les pays fragiles d’Afrique subsaharienne ont légèrement amélioré leurs résultats dans les domaines de l’égalité hommes–femmes, du développement humain et de la stabilité environnementale. Ces progrès sont de bon augure pour la capacité de ces pays à s’attaquer aux facteurs de conflit et d’exclusion. En fait, les pays africains fragiles ont réalisé de meilleurs résultats en matière d’inclusion sociale que les pays fragiles d’autres régions du monde. La performance des pays africains IDA non fragiles est équivalente à celle des pays de même statut situés dans d’autres régions du monde, sauf — exception notable — en ce qui concerne les politiques d’inclusion sociale, où ils ont obtenu de moins bons résultats notamment en matière d’égalité des sexes.

« Traditionnellement, l’amélioration de l’inclusion sociale et de la prestation de services a été un facteur crucial pour que les pays sortent de leur situation de fragilité, donc même quelques modestes pas en avant ont leur importance », estime Gerard Kambou, économiste senior et principal auteur du rapport CPIA. « Les pays africains, fragiles ou non, doivent continuer de se concentrer sur les questions de genre, d’éducation, de santé, de climat et de gouvernance parallèlement à la gestion macroéconomique s’ils veulent réaliser des progrès réels et durables ».

Le rapport recommande aux pays IDA d’Afrique d’accélérer la réforme de la réglementation de l’activité économique afin de promouvoir le développement du secteur privé et d’améliorer la mobilisation des recettes publiques intérieures en plus de renforcer leur gestion de la dette. En septembre 2019, l’équipe du rapport a l’intention de participer à des échanges de vues dans plusieurs pays africains sur les résultats et recommandations publiés cette année.

La Banque mondiale et l’IDA

Fondée en 1960, l’Association internationale de développement (IDA) de la Banque mondiale aide les pays les plus pauvres de la planète en leur accordant des dons et des crédits sans intérêts destinés à financer des projets et programmes de nature à stimuler la croissance économique, réduire la pauvreté et améliorer les conditions de vie des populations démunies. L’IDA figure parmi les principaux bailleurs de fonds des 75 pays les plus pauvres du monde, dont 39 se trouvent en Afrique. Ses ressources ont permis l’amélioration des conditions de vie de 1,6 milliard de personnes vivant dans des pays IDA. Depuis sa création, l’IDA a financé des activités de développement dans 113 pays. Le volume annuel de ses engagements s’est élevé en moyenne à environ 21 milliards de dollars au cours des trois dernières années, 61 % environ de ce montant étant destinés à l’Afrique.

DBK

Source: Croissanceafrique.com

Mali: La CEDEAO offre 2856 tonnes de céréales

La cérémonie de remise officielle de 2856 tonnes de céréales de la réserve Régionale de sécurité alimentaire de la CEDEAO au gouvernement du Mali a eu lieu le 30 juillet 2019 à la Directcur Général de lOffice des Produits Agricoles da Mali (OPAM). La cérémonie a été présidée par le ministre, commissaire de la sécurité alimentaire.

M. Sekou Sangaré dans son allocution cette remise, s’inscrit dans l’esprit de solidarité de la CEDEAO avec les personnes en difficulté au Mali et cadre bien avec la vision de la CEDEAO envers ses peuples.

Elle vient s’ajouter à une série d’évènements similaires organisés dans nore Région depuis 2018. ‹‹ Conformément aux règles de gestion définies et acceptées par tous les ays membres, la CEDEAO a mis à la disposition des gouvernements qui en ont fait la demande plus de 18 000 tonnes de céréales locales achetées auprès des petits producteurs de notre Région. Ceci a concerne : 1) 6528 tonnes la République du Niger le 7 aout 2018; 2) 4303 tonnes au Burkia Paso le 4août 2018; 3)2750 tonnes à la République du Ghana dans le cadre du soutien a son programme national de developpement des cantines scolaires le 29 janvicr 2019; 4) 5000 tonnes à la République Fédérale du Nigeria le 29 janvier 20 dans le cadre du soutien aux populations affectées par le terrorisme.

A la date d’aujourd’hui ces stocks déjà mobilisés par la CEDFAO ont été entièrement uilisés au Niger, au Burkina et au Ghana avcc aussi faut-l le préciser, des manifestations d’intérêt de la part du secteur privé pour la transformaton des produits agricoles. Avec l’engagement de tous les gouvernements benéficiaires à reconstituer lcs stocks,›› a-t-il expliqué.

Il dira qu’en ce jour ‹‹ Le gouvernement malien reçoit aujourd’hui à sa demande 2856 tonnes de céréales composées de 202 tonnes de mais et de 2654 tonnes de riz blancs toutes stockées dans les entrepôts de l’OPAM, ici à Bamako et à Koutiala. Ceci portera à 21437 tonnes de céréales locales achetées aupres et moblisé en un an dans notre Region pour une de nos productcurs enveloppe firancière de plus de 7 Milliards FCFA ››.

Pour ce faire, ‹‹ La CEDEAO avec l’appui et le soutien des pays membres d’une part et des PIFS d’autre part, poursuivra ses efforts pour porter à l’échelle aussi bien dans les pays sahéliens que les pays côtiers en vue dassurer la pérennité de Reserve. Qu’elle s’appuiera davantage sur le développement du stockage de proximité dars locales/territoriales, ceci à travers les organisations professionnelles du monde rural et l’appui des organismes nationaux de stockage comme POPAM au Mali et lesquels constitue déjà le RESOGEST dirigé par le les Collecrivités Mali. En offrant des marchés et des opportunités d’affaires à nos agriculteurs, le système de la Réserve régionale de sécurité alimentaire répond à plusieurs objectifs stratégiques dont entre autres: connecter plus formcllement nos agriculteurs aux marchés et leu procurer ainsi une juste rémunération de leur travail et de bâtir un système endogène régional capable de bien approvisionner les marchés, mais également de générer des réponses rapides et adaptées à tous les alimentaires et additionnels difficiles aux causes situations multiples et parmi lesquelles il faut citer les déplacements de nombreuses populations suite aux violences engendrées par les terroristes les bandits et les conflits aussi aux déficitaires ou des sécheresses sévères, des inondations ou glissements de terrain, …››, a affirmé Sékou SANGARE, Commissaire, l’agriculture, de l’environnement et des ressources en eau de la CEDEAO.

Amadoun Alphgalo

Source : Croissanceafrique.com

Mali: Remise des documents du colloque organisé par l’APCAM dans le cadre du Phase II.

Cette cérémonie de remise des documents du colloque dans le cadre du phase II, tenue ce mercredi 31 juillet 2019 à l’APCAM. Cette cérémonie était présidée par Bakary Togola, président de l’APCAM. A ces cotés, était présent Professeur Baba Berthé, PDG de CMDT.

Le président de l’APCAM, Bakary Togola, dans l’entame de son allocution a remercié pour avoir répondu à son appel à cette cérémonie de remise officielle des documents relatifs au colloque tenu en novembre 2017. ‹‹ Il s’agit de l’Atlas de la Zone cotonnière et les Actes ››, a-t-il précisé. Quant à Togola ‹‹ Le projet d’amélioration de la gouvernance en zone cotonnière a enregistré plusieurs acquis qui méritent d’être pérenniser à savoir: L’adoption par les producteurs de coton de l’approche « Conseil à l’Exploitation Familiale; L’adoption et la diffusion des technologies relatives amendements en chaux et PNT à l’écimage du cotonnier, au traitement sur seuil à l’amélioration de l’alimentation des boeufs de labour par la culture du mucuna. Le diagnostic de l’harmonisation de leurs statuts avcc les textes de l’OHADA, La formation de 260 animateurs de base en alphabétisation et Pinitiation de 7800 responsables des SCPC dans le domaine de l’alphabétisation fonctionnelle; L’amélioration de la perception des responsables des sociétés coopératives vis-à-vis des centres de gestion rurale, La conception et la mise en place d’un logiciel de gestion pour l’amélioration du système d’information de la filière coton. La production des actes et autres documents produits lors du colloque sur cotonnières africaines aux Sociétés coopératives et réseau des dynamiques et durabilité des zones,›› a-t-il expliqué.

Ainsi, il n’a cessé de remercier l’Agence Française de Développement et le Gouvernement Français, pour les efforts financiers consentis dans la mise en ceuvre des projets successifs de renforcement des capacités du réseau de sociétés coopératives de producteurs de coton.

Il dira ensuite ‹‹ Les acteurs de la filière coton attendent vivement le nouveau projet d’Appui à la transition Agro-Ecologique en zone cotonnière (AgrEco).

Le président de l’APCAM, Bakary Togola a détaillé, les appuis directs aux producteurs de coton dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’amnélioration de la gouvernance de la filière coton ont été réalisés a travers: L’acquisition de moyens logistiques 24 véhicules, 178 motos, 54 ordinateurs pour une valeur de plus de 550 millions de FCFA; La formation alphabétisation en de 3260 animateurs villageois, 13800 auditeurs villageois et 720 néo-alphabètes pour plus de 1,5 milliards de FCFA consell à l’exploitation La mise en du euvre familiale auprès de 6000 exploitations cotonnières pour un montant de 1,058 milliards de FCFA auprès recherche/développement des La producteurs de coton pour améliorer les savoir- faire et la productivité avec un gain potentiel de plus de 10 milliards si les technologies étaient appliquées Les appuis à la professionnalisation du réseau de sociétés coopératives des producteurs de coton et des centres de gestion rurale pour 3, 784 milliards de FCFA.

Amadoun Alphgalo

Source: Croissanceafrique.com

Exclusive: Le Mali, un pays riche en hydrogène, bientôt exportateur d’électricité ?

En réalité le Mali dispose de ressources du sol fort prometteuses …Selon un rapport de la chercheuse française Elisabeth Studer » lesquelles pourraient conduire encore une fois à une malédiction du pétrole ? le mali est l’un des pays le plus riche en terme de sa richesse souterraine.

L’on se pose la question vu la richesse criarde de sa puissance de richesse du sous-sol, le pays de Kankou Moussa (l’homme le plus au monde) sera t-il exportateur de pétrole?

C’est à travers un article publié par le blog finance d’Elisabeth studer que nous avons voulu mettre la lumière sur ce que vaut la richesse du Mali. Alors que le pays intéresse fortement les majors pétrolières telles que Total pour les immenses ressources énergétiques du bassin de Taoudeni, situé à cheval sur les territoires du Mali donc, mais également de la Mauritanie, du Niger et de l’Algérie, ce sont également des réserves de gaz situées à la proximité de la capitale Bamako et ses mines d’or qui pourraient attirer les convoitises. Sans parler du coltan, matière première fort recherchée rentrant dans la fabrication des téléphones portables.

Le Mali, un pays riche en hydrogène, bientôt exportateur d’électricité ?

La Société d’exploitation pétrolière du Mali (Petroma) vient en effet de découvrir récemment un gigantesque gisement de gaz à Bourakèbougou, une localité située à 60 km de Bamako et 45 km de Kati, la ville garnison. Mieux encore, il s’agit d’hydrogène à l’état pur (98,8 % d’hydrogène et 2 % de méthane et et de nitrogène), chose très rare au niveau mondial si l’on en croit Aliou Diallo, l’homme d’affaires à la tête de Petroma. Cerise sur le gâteau : le gaz n’est situé qu’à 107 m de profondeur de107 m.

Une découverte qui permet au patron de la société d’envisager pouvoir produire de l’électricité au Mali à partir de l’hydrogène. Selon lui, son entreprise serait même en mesure de produire du courant pour toute l’Afrique de l’ouest à moins de 10 F CFA (0,020 centimes d’euros) le kilowatt contre 106 FCFA à l’heure actuelle.

Fort intéressant quand on sait que la Mauritanie voisine a quant à elle récemment déclaré vouloir exporter de l’électricité vers le Mali et le Sénégal, alors que ce dernier est confronté à des difficultés énergétiques structurelles.

– Un pays doté d’importantes ressources aurifères

Quelques années apères l’inauguration de la mine d’or de Kodieran – détenue également par Petroma – à laquelle avait participé Aliou Boubacar Diallo, en tant que PDG de la compagnie minière « Wassoul’Or-Sa », filiale du Groupe, dans laquelle Pearl Gold détient une participation de 25%, vient de céder ses actions a un investisseur Arabe dont la somme est fixée à hauteur de 200 millions de dollars US soit plus 130 milliards de franc CFA. Aliou Boubacar Diallo étant parallèlement membre du Conseil de Surveillance de Pearl Gold.

Située à Kodieran, Wassoul’Or est l’une des sociétés minières du Mali les plus prometteuses avec des logistiques et des infrastructures bien développés (300 km de routes au sud de Bamako), si l’on en croit son site internet.

Une usine pilote d’une capacité de plusieurs tonnes/jour (matière brute) opérée avec succès a été mise en place pour le projet en vue de tester le processus de production aurifère et de mettre en évidence la teneur en or. Après avoir débuté par un rendement initial journalier de 5.000 tonnes début 2012, ce dernier est passé progressivement vers 11.000 tonnes par jour.

– Petroma et le Canada pour l’or et le pétrole

Rappelons à toutes fins utiles que Petroma une société canadienne spécialisée dans la recherche, l’exploitation, le transport et le raffinage des hydrocarbures liquides ou gazeux, est détenue à 98 % par des capitaux maliens et le reste par Petroma Ink (une société canadienne), laquelle a investi plus de 10 millions de dollars dans le projet de Bourakèbougou, qui selon les indicateurs, est doté d’une réserve gigantesque.

La construction de la première unité aurifère de Kodierana quant à elle été réalisée par les sociétés canadiennes Bumigeme et ABF Mines, et a été entièrement financée par le fonds or Mansa Moussa.

– Le Nord Mali : une région dotée au fort potentiel énergétique et minier

S’agissant tout particulièrement du Nord du Mali, là où se situent les principales tensions, précisons que si cette région contribue très peu – à l’heure actuelle – au PIB du pays,le sous-sol des régions de Gao, Kidal et Tombouctou suscite beaucoup d’espoir : 850 000 km2 de potentiel gazier et pétrolier, selon les études menées par l’Autorité pour la recherche pétrolière (Aurep). Un contexte qui pourrait expliquer en partie la situation actuelle et qui pourrait justifier des velléités de partition du pays.

Quoi qu’il en soit, 4 bassins principaux ont été identifiés dans cette zone : Tamesna (à cheval entre le Mali et le Niger), Taoudeni (qui couvre également une partie de l’Algérie et de la Mauritanie), le graben de Gao et le rift de Nara (vers Mopti).

Dès 2005, l’Autorité pour la promotion de la recherche pétrolière (Aurep), organisme sous tutelle du ministère des Mines malien a procédé au découpage de ces bassins en 29 blocs exploitables. La plupart d’entre eux ont été remportés par des petites entreprises, mais également par le groupe algérien Sonatrach (via sa filiale internationale Sipex) et l’italien ENI. Le pétrolier français Total étant également de la partie.

Mais l’insécurité dans cette partie du pays limite quelque peu les ardeurs des investisseurs, ainsi que les coûts d’acheminement du matériel. Lesquels devraient grimper compte-tenu de la situation actuelle. Cette dernière étant même de nature à geler les travaux.

Plus grave, selon Africa Energy Intelligence, trois jours après sa reconduction au gouvernement, le ministre malien des mines Amadou Baba Sy (en son temps) a signé un décret stipulant la reprise par l’Etat du bloc 4 du bassin de Taoudeni jusqu’alors opéré par ENI et Sipex (Sonatrach).

– Quand le Wall Street journal dédiait un article à l’homme d’affaires malien Aliou Boubacar Diallo

Mais le Mali ne dispose pas que de ressources énergétiques. Les explorations menées dans l’Adrar des Ifoghas (région de Kidal) ont révélé des sols propices à la présence d’or et d’uranium, tandis que le cercle d’Ansongo (région de Gao) recèlerait du manganèse.

Le véritable enjeu du conflit actuel ?

En tout état de cause, le célèbre et non moins prestigieux Wallstreet Journal, dédiait le 30 mai dernier un article à Aliou Boubacar Diallo, à la suite de sa participation, en compagnie de la finance internationale, à la conférence Africa Business week, à Francfort, en Allemagne.

Lors de la conférence dédiée aux ressources naturelles et aux mines, le patron de Wassoul’or était intervenu pour expliquer «comment concilier les intérêts des pays riches en ressources naturelles et les investisseurs étrangers».

A cet égard, Aliou Boubacar Diallo avait souligné “quatre points essentiels” qui, selon lui, “mieux maîtrisés, permettent de concilier les différents intérêts” : “un cadre juridique clair et équitable, une sécurité d’investissement assurée par les codes miniers et pétroliers, s’assurer que les populations africaines profitent du développement minier et pétrolier et, surtout, la stabilité politique“. Cet article émane d’un rapport publié par la une chercheuse française Elisabeth STUDER.

Selon plusieurs sources ‘la construction de la première unité aurifère de Kodierana quant à elle été réalisée par les sociétés canadiennes Bumigeme et ABF Mines, et a été entièrement financée par le fonds or Mansa Moussa’ dit-il.

Mais d’autres ajoutent que » Wassoul’or et compagnie sont inondés de fonds Qataris.

Dans une interview diffusée sur une chaîne satellitaire russe, Russia Today, l’envoyé spécial du président russe pour l’Afrique, Mikhaïl Marguelov, a déclaré que le Mali représentait l’intersection des intérêts géopolitiques et économiques des principaux pays du monde en Afrique, mais également de la Russie. En effet, un grand nombre d’entreprises russes travaillent sur le sol malien, y compris le géant gazier Gazprom.

L’envoyé spécial russe a également rappelé que le Mali était considéré comme le pays le plus important d’Afrique en matière d’extraction d’or, d’uranium, de pétrole et de gaz.

Depuis 2005, la société canadienne Rockgate a été mandatée par le gouvernement malien afin d’effectuer des forages et des recherches à Faléa, petite localité du pays. Rockgate a produit en 2010, un rapport préliminaire complété par Golder Associates (Bureau d’études international offrant des services de conseil dans les domaines environnemental et énergétique), qui indique « que le Mali offre un environnement de classe mondiale pour l’exploitation de l’uranium ».

La société Areva, groupe industriel français spécialisé dans le nucléaire et en particulier dans l’extraction de minerai d’uranium –métier qui génère la plus forte marge de bénéfices !-, bataille, depuis plusieurs années, pour obtenir l’exploitation de quelques 5 000 tonnes de minerai qui se trouvent à Faléa !

Daouda Bakary KONE

Source: Croissanceafrique.com

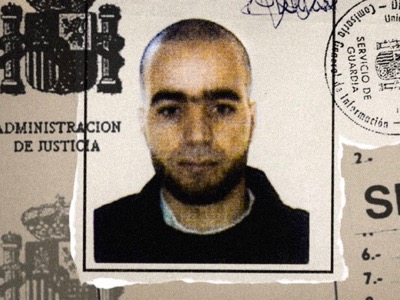

Révélations sur les attentats de 2004 et 2017 en Espagne

Les récentes révélations sur les attentats survenus à Barcelone et à Cambrils en 2017 —comme celles antérieures sur l’attentat de 2004 à Madrid— ouvrent exactement les mêmes questions légitimes que celles posées dans d’autres pays à propos d’autres attentats. Pourquoi, partout, les terroristes islamistes apparaissent-ils liés à l’Otan ?

e 15 juillet 2019, le quotidien républicain espagnol, Público, publiait, sous la signature de Carlos Enrique Bayo, le début d’une enquête en quatre parties sur les relations entre le cerveau des attentats de Catalogne de 2017 et les services secrets espagnols [1].

En Espagne, l’espionnage et le contre-espionnage ressortent d’une unique institution, le CNI (Centro Nacional de Inteligencia—Centre national du Renseignement). Bien qu’il dépende administrativement du ministère de la Défense, son directeur a rang protocolaire de ministre.

Les documents publiés par le quotidien attestent que, contrairement à la version officielle, l’imam de Ripoll, le Marocain Abdelbaki Es-Satty,

était radicalisé depuis longtemps ;

qu’il avait été recruté comme informateur par les services de Renseignement ;

que ceux-ci avaient falsifié son dossier en Justice pour lui éviter l’expulsion à l’issue de sa condamnation pour trafic de drogue ;

qu’une « boite aux lettres morte » lui avait été affectée pour discuter avec son officier traitant ;

et que les téléphones de ses complices étaient écoutés.

Surtout, ils attestent que :

le CNI suivait pas à pas les terroristes ;

connaissait les cibles des attentats ;

et poursuivait toujours sa surveillance au moins quatre jours avant la commission des crimes.

Pourquoi le CNI n’a-t-il pas empêché ces attentats ?

Pourquoi a-t-il caché ce qu’il savait ?

Pourquoi avait-il déjà en 2008 —c’est-à-dire avant le recrutement d’Abdelbaki Es-Satty comme informateur — caché des éléments à la Garde civile afin de le protéger de l’enquête sur l’attentat de Madrid du 11 mars 2004 (dit « 11-M ») ?

En effet, Es-Satty était déjà impliqué dans l’« Opération Chacal » ce qui le reliait aux attentats de Casablanca du 16 mai 2003 [2] ainsi qu’à un autre encore en Iraq contre les forces italiennes [3].

Ces révélations rappellent à la mémoire les événements du 11-M, le plus gigantesque attentat survenu en Europe après le 11 septembre 2001, qui fit près de 200 morts et 2 000 blessés. Or, si l’on a bien jugé les exécutants de cette opération, on ignore toujours qui en sont les commanditaires.

Il se trouve que la plupart des exécutants étaient des informateurs de la police ;

L’Otan a secrètement réalisé à Madrid la veille de l’attentat un exercice dont le scénario était le même que celui de l’attentat [4] — scénario que ne pouvaient pas connaître les terroristes bien qu’ils l’aient suivi ;

Une importante équipe de la CIA a précipitamment quitté l’Espagne le lendemain de l’attentat [5].

On avait alors attribué cet attentat d’abord aux indépendantistes basques d’ETA, puis à des islamistes.

Nous avions publié une enquête de Mathieu Miquel à ce sujet. Il y montrait la solidité de l’hypothèse d’une opération de l’Otan sous faux-drapeau [6].

Bien involontairement, celle-ci a été confirmée par le très atlantiste ancien Premier ministre José-Maria Aznar. Au début du « printemps arabe », il révélait que le chef d’Al-Qaïda en Libye, Abdelhakim Belhaj, était impliqué dans l’attentat du 11-M, mais n’avait pas pu être arrêté et jugé [7]. Or celui-ci est devenu avec l’aide de l’Otan le gouverneur militaire de Tripoli. Puis, selon le quotidien monarchiste espagnol ABC, il se « déplaça en Syrie pour « aider » la révolution », en fait pour créer l’Armée syrienne libre pour le compte de la France [8] ; Selon l’ambassadeur russe au Conseil de sécurité, Vitali Tchourkine, Belhaj et ses hommes avaient été transportés de Libye en Turquie par l’Onu sous couvert d’assitance aux réfugiés ; Selon une requête du procureur général d’Égypte, Hichem Baraket, à Interpol, il devint l’émir de Daesh pour le Maghreb en 2015 [9]. Il gouverne aujourd’hui l’Est de la Libye avec le soutien militaire de la Turquie et du Qatar et celui, politique, des Nations unies.

Rappelons que les historiens ont établi la responsabilité de l’Otan durant la Guerre froide d’assassinats, d’attentats et de coups d’État dans les États membres de l’Alliance [10]. Selon la littérature interne de l’Alliance, les services secrets de l’Otan étaient placés sous la responsabilité conjointe du MI6 britannique et de la CIA états-unienne.

Revenons aux attentats de Catalogne. Selon les documents de Público, l’imam de Ripoll, Abdelbaki Es-Satty, était radicalisé depuis longtemps, ce qu’avait dénié jusqu’ici le CNI. Il militait au sein d’Ansar al-Islam, un groupe qui s’est progressivement fondu dans l’État islamique en Irak, lui-même devenu Daesh.

Or, Ansar el-Islam était dirigé par le Kurde Mullah Krekar. Celui-ci est aujourd’hui assigné à résidence en Norvège. Or, selon le quotidien kurde turc Özgür Gündem (aujourd’hui fermé sur ordre du président Erdogan), la CIA a organisé une réunion secrète à Amman (Jordanie) pour planifier la conquête de l’Iraq par Daesh [11]. Le journal a publié le compte-rendu qu’en ont fait les services secrets turcs que le PKK leur avait subtilisé. Il apparait que Mullah Krekar, alors en détention, y avait participé. Il était venu de Norvège en avion spécial de l’Otan, puis était sagement retourné dans sa prison.

Cette affaire fait grand bruit en Espagne où le Parlement de Catalogne a créé une commission d’enquête sur les attentats et où Ensemble pour la Catalogne (le parti indépendantiste de Carles Puigdemont) a assailli de questions le gouvernement de Pedro Sánchez au Congrès des députés.

Les indépendantistes catalans laissent entendre que le Gouvernement espagnol a délibérément laissé commettre l’attentat contre la population catalane. C’est surement habile politiquement, mais ce n’est qu’une conjecture diffamatoire.

Les faits —et nous nous y tenons— sont que dans ces attentats en Espagne comme dans un très grand nombre d’attentats islamistes, en Occident et dans le monde arabe :

généralement des éléments de l’appareil d’État étaient très précisément informés à l’avance ;

toujours les terroristes étaient liés à l’Otan.

Bien sûr, tout ceci n’est peut-être que pures coïncidences, mais depuis 2001 elles se reproduisent à chaque fois, quels que soient le lieu et les protagonistes.

https://www.voltairenet.org/article207152.html

Pour réduire le réchauffement climatique, il faudrait planter 1.000 milliards d’arbres !

Les arbres sont notre meilleure arme pour lutter contre le changement climatique, grâce à leur capacité de stockage du CO2. À condition d’en planter… beaucoup. Des chercheurs suisses ont calculé le nombre d’arbres que l’on pourrait ajouter sur la planète, et ont estimé que ces derniers pourraient réduire de 25 % le niveau de CO2 dans l’atmosphère. Un objectif qui se heurte cependant à de nombreux obstacles.Vous aimez nos Actualités ?Inscrivez-vous à la lettre d’information La quotidienne pour recevoir nos toutes dernières Actualités une fois par jour.

En 2015, le biologiste Thomas Crowther avait dénombré pour la première fois le nombre d’arbres sur la planète et en était arrivé au chiffre de 3.000 milliards, soit environ 422 arbres pour un habitant. D’après une nouvelle étude de l’ETH-Zürich en Suisse, il serait possible d’en ajouter 1.000 milliards de plus, ce qui ferait diminuer de 25 % le taux de CO2 dans l’atmosphère.

Dans leur étude, publiée le 5 juillet dans le journal Science, les chercheurs (dont fait partie Thomas Crowther) ont analysé 78.774 photographies satellite pour estimer la couverture forestière actuelle, et ont évalué à un tiers la surface terrestre recouverte de forêt. Ils ont ensuite catégorisé la planète en dix types de sols et de climats afin de déterminer les zones les plus propices à tel ou tel type de forêt. En excluant les surfaces déjà recouvertes de forêt ou utilisées pour l’agriculture et les villes, ils ont déterminé combien d’arbres additionnels pourraient être plantés et en sont arrivés à 0,9 milliard d’hectares, soit 1.000 milliards d’arbres et l’équivalent de la superficie des États-Unis. Ces arbres pourraient alors capturer 205 gigatonnes de CO2 dans les prochaines décennies, cinq fois la quantité émise en 2018 dans le monde et les deux tiers de tout ce que l’Homme a généré depuis la révolution industrielle. « Si nous plantions ces arbres aujourd’hui, le niveau de CO2 dans l’atmosphère pourrait être diminué de 25 % », indique Jean-Francois Bastin, l’auteur principal de l’étude.

Les surfaces en vert montrent la surface terrestre disponible pour y planter des arbres, elles excluent les forêts déjà existantes, les déserts, les villes et les cultures, soit 0,9 milliard d’hectares. © ETH Zurich / Crowther Lab

La moitié du potentiel de reforestation se situe dans six pays seulement : Russie (151 millions d’hectares), États-Unis (103 millions), Canada (78 millions), Australie (58 millions), Brésil et Chine. Et pour les auteurs, il n’y a pas de temps à perdre : « Cela va prendre des décennies avant que les arbres ne soient matures et atteignent leur potentiel de stockage », explique Thomas Crowther. 80 % du potentiel de stockage sera ainsi atteint d’ici 30 ans, les 20 % restant dans les 30 années suivantes, étant donné que les arbres jeunes sont plus efficaces pour stocker le CO2.

PUBLICITÉ

Avant de planter des forêts, arrêtons déjà de les détruire !

Ces résultats sont en ligne avec le dernier rapport du Giec, qui préconise de planter un milliard d’hectares de forêt afin de limiter le réchauffement à 1,5 °C d’ici 2050. Mais pour certains scientifiques, planter massivement des arbres n’est pas forcément la panacée. « Contre le changement climatique, la meilleure solution est d’arrêter de brûler des énergies fossiles », rappelle Myles Allen, spécialiste du climat à l’université d’Oxford et qui a participé au rapport du Giec. Avant de planter des arbres, il faudrait surtout songer à protéger les forêts existantes. D’après l’étude de 2015 de Thomas Crowther, 15 milliards d’arbres disparaissent chaque année et il ne reste plus que 46 % des arbres que la Terre comptait avant que l’humanité ne se lance dans l’agriculture il y a 12.000 ans (la planète a cependant tendance à se verdir, mais surtout en raison de l’augmentation des surfaces cultivées).

Les forêts plantées sont malheureusement beaucoup moins efficaces que les forêts naturelles pour stocker le CO2. © DR

Les forêts sont-elles vraiment efficaces pour stocker le CO2 ?

D’autres remettent en cause la validité des calculs sur la quantité de carbone stockée. La capacité de stockage d’un arbre dépend en effet d’un grand nombre de facteurs, comme l’espèce, le climat, le niveau de CO2 atmosphérique et l’écosystème général. Une étude de 2017 suggère ainsi que la capacité d’absorption des forêts subtropicales ou tropicales aurait été largement surévaluée car le sol sur lequel elles poussent est trop pauvre en nutriments. De plus, les forêts plantées artificiellement sont beaucoup moins efficaces que les forêts naturelles pour stocker le CO2. En 2016, une précédente étude avait de son côté montré que le remplacement des forêts naturelles par des forêts gérées en Europe avait entraîné une réduction de 10 % du stockage de carbone.CE QU’IL FAUT RETENIR

- Plus de 1.000 milliards d’arbres additionnels pourraient être plantés sur la planète, ont calculé les scientifiques.

- Ils pourraient absorber 205 gigatonnes de CO2 dans les prochaines décennies, soit les deux tiers des 300 gigatonnes émises par l’Homme depuis la révolution industrielle.

- Ce calcul est loin d’être une évidence, car la capacité de stockage des forêts est soumise à de nombreux aléas.

POUR EN SAVOIR PLUS

Réchauffement climatique : l’Australie veut planter un milliard d’arbres d’ici 2050

Article de Céline Deluzarche publié le 21/02/2019

Victime d’une crise climatique sans précédent, l’Australie veut planter un milliard d’arbres et compte ainsi parvenir à atteindre ses objectifs en matière d’émissions de CO2 et booster son économie. Elle suit de nombreux autres pays qui ont tous annoncé des chiffres impressionnants de plantations. Mais est-ce vraiment efficace ?

L’Australie va lancer un vaste programme visant à planter un milliard d’arbres d’ici 2050, soit 400.000 hectares de forêts supplémentaires, a annoncé fièrement le 16 février le Premier ministre Scott Morrison. L’objectif est de capturer 18 millions de tonnes de carbone supplémentaires d’ici 2030 pour se rapprocher des objectifs des accords de Paris, qui prévoit une réduction des émissions de 26 à 28 % pour le pays par rapport au niveau de 2005. Le pays fait pour l’instant figure de mauvais élève, avec des émissions annuelles de 500 millions de tonnes qui ne cessent de grimper malgré les déclarations d’intention. Le charbon représente encore les deux tiers de sa production électrique. L’annonce survient d’ailleurs dans un contexte très compliqué pour le gouvernement, accusé pour son inaction en matière d’environnement. Depuis plusieurs mois, le pays est confronté à une vague de chaleur meurtrière et des inondations catastrophiques que les scientifiques relient au réchauffement climatique.

Mauvais élève du climat mondial, l’Australie veut planter 400.000 hectares de forêt d’ici 2050. © Casey Horner, Unsplash

Le climat ne semble pourtant pas la préoccupation majeure de ce plan, baptisé « Un milliard d’arbres pour la croissance et l’emploi » : l’objectif du gouvernement est surtout de développer son industrie agroforestière. « Les matériaux à base de fibre de cellulose pourraient par exemple remplacer le plastique », suggère le document publié par le ministère de l’Agriculture. Le boispourrait également trouver des débouchés dans la construction, les biocarburants ou la pharmacie. Le gouvernement espère créer ainsi 18.000 nouveaux emplois dans les 10 prochaines années.

Quand la planète verdit : des milliards d’arbres plantés autour du monde

L’Australie n’est pas la seule à miser sur les arbres. Avec sa « grande muraille verte », la Chine a déjà planté 66 milliards d’arbres le long du désert de Gobi depuis 1978 afin de stopper l’avancée du sable. Le Pakistan a annoncé en juillet dernier que 10 milliards d’arbres seront plantés à travers tout le pays d’ici 2023. En 2017, l’Inde a battu le record du monde de 66 millions d’arbres plantés en seulement 12 heures grâce au concours de 1,5 million de bénévoles. Même les villes s’y mettent : en décembre, Milan s’est ainsi fixé un objectif de 3 millions d’arbres d’ici 2030 pour « améliorer la qualité de l’air et l’environnement des habitants ». Et cela semble fonctionner : une toute récente étude vient de montrer que la planète verdit : elle a gagné 5,5 millions de km2 de forêt entre 2000 et 2017, soit l’équivalent de l’ensemble de la forêt amazonienne.

3.000 milliards d’arbres sur Terre, combien de CO2 capturé ?

Tous ces programmes sont-ils au final bien efficaces en matière de réchauffement ? Le chercheur Thomas Crowther vient justement de présenter les résultats d’une nouvelle étude sur le sujet lors de l’assemblée annuelle de l’Association américaine pour l’avancement des sciences (AAAS). Selon le scientifique, planter 1.200 milliards d’arbres pourrait absorber suffisamment de CO2 pour annuler dix ans d’émissions humaines. Dans une précédente étude publiée en 2015, il avait estimé le nombre d’arbres sur la planète à 3.040 milliards, soit sept fois plus que les précédentes estimations. Malgré l’énormité de l’objectif, Thomas Crowther estime pourtant que ce reboisement massif serait possible sans empiéter sur les terrains agricoles ou urbains, en ciblant « les parcs ou terrains abandonnés ». On a un peu de mal à voir où ces milliards d’hectares sont ainsi vacants.

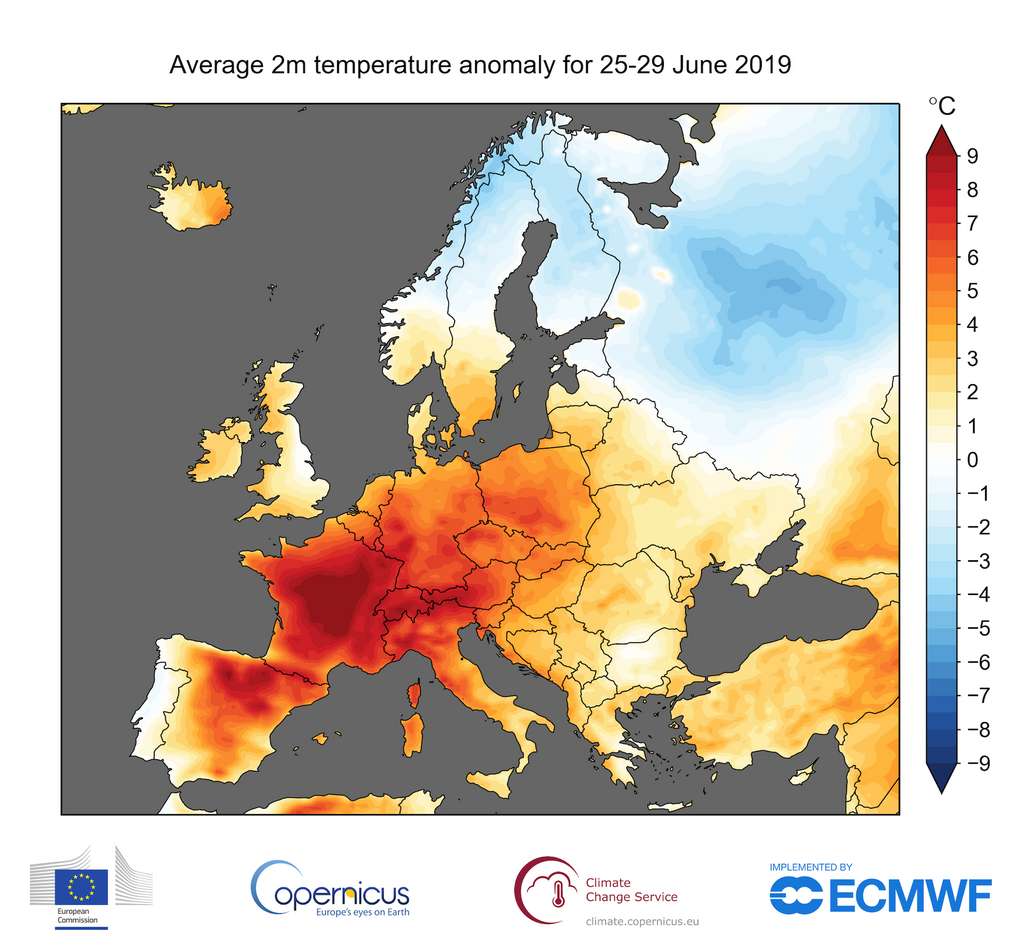

Climat: Juin 2019 a été le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre

Alors que la France sort tout juste d’une canicule d’une intensité et d’une durée rares, le service européen de surveillance du changement climatique Copernicus révèle que ce mois de juin 2019 a été le plus chaud jamais enregistré dans le monde.Vous aimez nos Actualités ?Inscrivez-vous à la lettre d’information La quotidienne pour recevoir nos toutes dernières Actualités une fois par jour.

Selon les données du service européen Copernicus sur le changement climatique, au mois de juin dernier, le mercure est monté 0,1 °C plus haut que le précédent record pour un mois de juin — record qui datait de 2016. Mais c’est surtout l’Europe qui a eu chaud, avec une température d’environ 2 °C supérieure à la normale.

Plusieurs records ont été battus la semaine dernière dans plusieurs pays européens étouffés par la chaleur en raison notamment d’un air chaud venu du Sahara. Les températures ont dépassé les normales saisonnières de 10 °C en Allemagne, dans le nord de l’Espagne et de l’Italie et en France. Un record absolu de 45,9 °C a même été atteint dans notre pays vendredi 28 juin.

Combinant des données satellites et des données historiques, Copernicus a estimé que la température du mois de juin en Europe a même été de 3 °C supérieure à la moyenne entre 1850 et 1900. « Même si c’était exceptionnel, il est probable que nous vivions plus de ces événements à l’avenir en raison du changement climatique », a commenté le patron du service Jean-Noël Thépaut.

UEMOA : Chute de 580,9 milliards de FCFA des actifs extérieurs nets des banques

Les actifs extérieurs nets (AEN) des institutions de dépôt de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) se sont contractés de 580,9 milliards de FCFA (soit 871,350 millions d’euros) entre avril 2018 et avril 2019, selon les données établies par la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).

Ces AEN sont passés de 6.340,9 milliards de FCFA au mois d’avril 2018 à 5.760 milliards de FCFA un an plus tard, soit un repli de 9,2% en valeur relative. Cette situation est en liaison avec la dégradation DE 550,5 milliards de FCFA des AEN de la BCEAO.

Les réserves officielles de change de la Banque Centrale se sont établies à 9.040,2 milliards, en baisse de 3,8% par rapport à avril 2018. « Cette orientation baissière des réserves résulte notamment de la moindre mobilisation de ressources extérieures par les Etats sur les quatre premiers mois de 2019 comparativement à la même période de 2018 où le Sénégal et la Côte d’Ivoire avaient levé 2.010,9 milliards sous forme d’euro-obligations », explique les services de la BCEAO.

La couverture des importations de biens et services par les actifs de réserves est ainsi ressortie à 4,9 mois à fin avril 2019. Quant au taux de couverture de l’émission monétaire, il est ressorti à 77,3% après 76,6% en mars 2019.

Niger : 22 milliards de FCFA dans l’escarcelle du trésor public

La Direction générale du trésor et de la comptabilité publique du Niger a obtenu ce 30 juillet 2019 auprès des investisseurs opérant sur le marché financier de l’Union monétaire ouest africaine (UMOA) un montant de 22 milliards de FCFA (soit 33 millions d’euros) à l’issue de son émission d’adjudication de bons assimilables du trésor (BAT) à 12 mois , ont annoncé les dirigeants de l’agence UMOA-Titres basée à Dakar.

Le montant global mis en adjudication par l’émetteur était de 20 milliards de FCFA (30 millions d’euros). Il faut souligner que, sur la base d’une note adressée aux investisseurs opérant sur le marché des titres publics des Etats de l’UEMOA par M. Adrien Diouf Directeur de l’agence UMOA-Titres, le Niger n’avait pas indiqué son intention d’émission de titres publics durant le troisième trimestre 2019.

A l’issue de l’opération d’adjudication, le trésor public du Niger, s’est vu proposer par les investisseurs un montant de 27,495 milliards de FCFA (soit 41,242 millions d’euros) de soumissions globales. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication par les soumissions de 137,48%.

Sur ces soumissions, l’émetteur, pour des raisons de coût, a retenu que 22 milliards de FCFA et rejeté le reste. Ce qui donne un taux d’absorption de 80,01%.

Tous les pays de l’UEMOA ont participé à l’opération à l’exception du Togo.

Le taux moyen pondéré s’est situé à 5,76% et le taux marginal à 5,80%. Quant au rendement moyen pondéré, il s’est établi à 5,76%.

a suive…