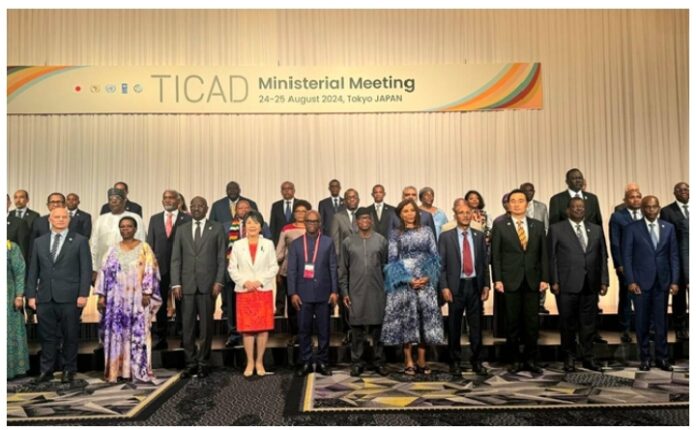

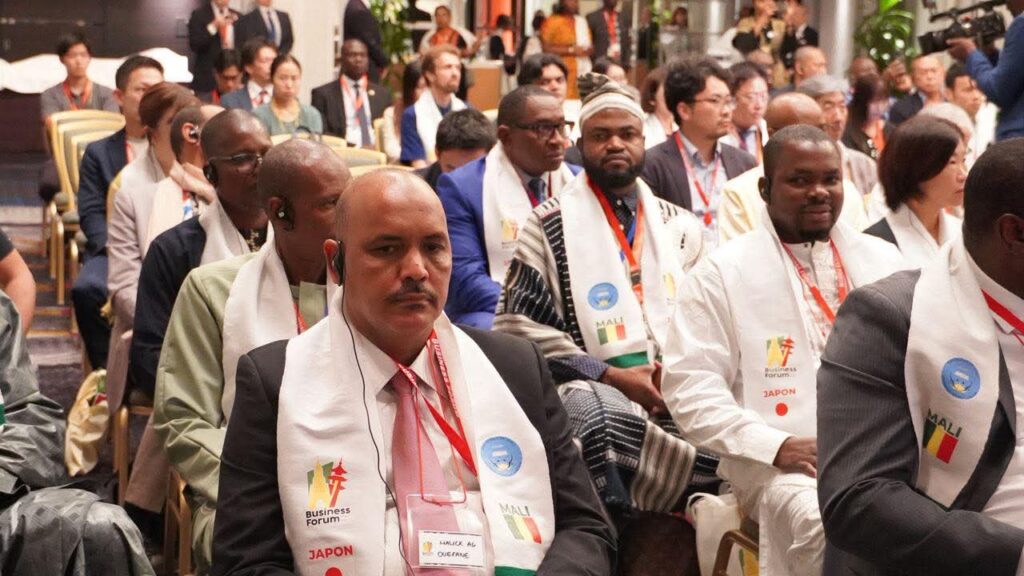

(CROISSANCE AFRIQUE)-Un nouveau rapport d’impact, récemment publié par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), met en lumière de façon détaillée l’ampleur et la vaste portée du solide partenariat établi entre le Japon et l’Afrique. Ce partenariat s’inscrit dans le cadre prestigieux de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD), un événement majeur pour la coopération internationale.

Sur la période s’étendant de 2023 à 2025, ce ne sont pas moins de 73 projets qui ont été méticuleusement financés par le gouvernement japonais à travers 39 pays africains, pour un investissement total et significatif de 114,4 millions de dollars. Ces diverses initiatives, dont certaines sont déployées dans des contextes particulièrement fragiles, tandis que d’autres prennent place dans des régions en plein développement, traduisent de manière explicite une volonté claire et affirmée de répondre de façon concrète aux nombreux défis contemporains liés à la stabilisation de la région, à l’amélioration de la bonne gouvernance, ainsi qu’au renforcement continu de la résilience économique des pays concernés.

Prenons l’exemple du Soudan du Sud, où un programme novateur de reconstruction communautaire a permis à plus de 2 000 jeunes et femmes de participer activement à différents projets de travail contre rémunération. Ces activités ont offert bien plus qu’un simple revenu immédiat aux participants, jouant un rôle crucial dans leur vie quotidienne. Elles ont également contribué de façon significative à l’acquisition de compétences professionnelles précieuses, enrichissant ainsi le capital humain de la région, tout en permettant la réhabilitation et l’amélioration de nombreuses infrastructures locales…

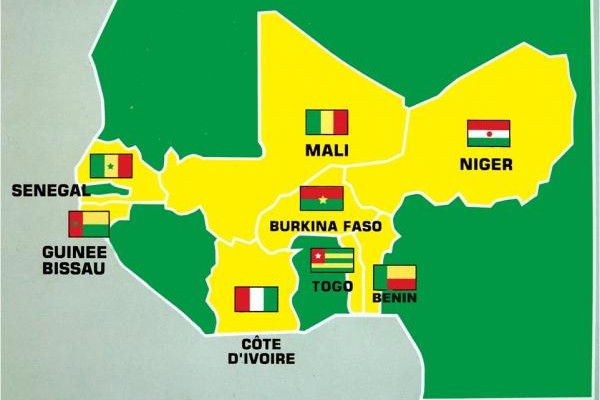

Dans la vaste région du Liptako-Gourma, englobant les trois nations africaines du Mali, du Burkina Faso et du Niger, la Facilité de stabilisation a joué un rôle déterminant en générant près de mille cinq cents emplois temporaires, ce qui a permis non seulement d’alléger le chômage local mais aussi de renforcer l’économie communautaire.

Elle a en outre supervisé avec succès la réhabilitation nécessaire de plusieurs infrastructures cruciales, notamment des routes essentielles au commerce et des systèmes de drainage vitaux pour l’agriculture, ce qui a sensiblement amélioré la connectivité et la gestion des eaux pluviales dans ces zones. Parmi les réalisations notables, l’initiative a également soutenu des coopératives agricoles dirigées par des femmes dynamiques et entreprenantes.

Des groupes tels que la coopérative INDEGUENE au Mali ont ainsi pu saisir de nouvelles opportunités économiques grâce à l’accès à des équipements solaires modernes, optimisant ainsi leurs processus de production, et grâce à une formation commerciale ciblée et adaptée à leurs besoins, augmentant leurs compétences en marketing et en gestion. Ce soutien a été un levier efficace qui a permis d’accroître leurs ventes et de renforcer leur autonomie financière.

En parallèle, le bassin du lac Tchad a également tiré parti des bienfaits de ce partenariat stratégique et interrégional. Ce projet ambitieux, axé sur la sécurité humaine, a porté assistance à plus de 160 000 personnes dans la région, transformant la vie de nombreux foyers. Les femmes, qui constituent plus de soixante-dix pour cent des bénéficiaires directs, se sont trouvées au centre de cette démarche inclusive, démontrant l’importance considérable accordée à la promotion de l’égalité des sexes et à l’autonomisation économique et sociale des femmes.

Cette approche met en lumière l’engagement envers un développement équitable et durable, où chaque individu, indépendamment de son genre, peut voir une amélioration tangible de sa qualité de vie et de son environnement social. En Guinée-Bissau, le secteur de la santé a connu une véritable transformation. Vingt-cinq fonctionnaires ont été formés à la lutte contre la corruption et quatre réformes institutionnelles majeures ont été adoptées afin de renforcer la transparence et la redevabilité.

En Éthiopie, la Facilité de soutien à la paix a joué un rôle crucial en facilitant la réhabilitation de 12 commissariats de police, ce qui a eu un impact direct sur l’amélioration de la sécurité et de l’ordre public dans les régions concernées. En outre, plus de 4 900 fonctionnaires ont bénéficié d’une formation approfondie axée sur les droits humains et la justice transitionnelle, leur permettant d’aborder les questions de droits de manière plus éclairée et respectueuse.

Cet appui structuré a également encouragé la relance d’activités économiques essentielles pour 929 femmes et personnes en situation de handicap, garantissant ainsi leur intégration économique et sociale. Parallèlement, une attention particulière a été accordée à l’environnement, avec des initiatives de reboisement et de gestion durable des terres, soulignant l’importance du développement durable dans tous les aspects du soutien apporté.

Par ailleurs, au Ghana, un projet ambitieux visant à prévenir l’extrémisme violent a rallié plus de 500 acteurs institutionnels, comprenant des représentants du gouvernement, des ONG, et des forces de l’ordre, ainsi que 113 jeunes leaders issus de diverses communautés. Des campagnes numériques dynamiques et des dialogues communautaires constructifs ont contribué de manière significative à renforcer l’Initiative d’Accra pour la paix régionale, mettant en évidence l’efficacité d’une méthode participative et inclusive. Ces efforts collectifs ont permis non seulement de sensibiliser les populations locales mais aussi de créer un réseau de soutien solidaire pour lutter contre les menaces d’extrémisme, favorisant ainsi un climat régional plus harmonieux.

Divers autres projets ont eu jusqu’à présent un impact considérable et direct sur les conditions de vie des populations locales dans diverses régions d’Afrique. Par exemple, au Cameroun, un projet ambitieux a permis la réhabilitation complète de dix-huit centres de santé ainsi que l’installation de vingt-huit points d’eau alimentés par l’énergie solaire. Cette initiative a dramatiquement amélioré l’accès aux soins maternels essentiels et à l’eau potable, des ressources absolument vitales, pour près de huit cent mille personnes, contribuant ainsi à l’amélioration significative de leur qualité de vie quotidienne et de leur santé.

De l’autre côté du continent, au Botswana, notamment dans le delta de l’Okavango qui a été sévèrement touché par une période de sécheresse intense et prolongée, deux mille ménages ont reçu une aide alimentaire d’urgence cruciale. En parallèle, vingt-trois jardins communautaires ont été modernisés avec l’ajout de structures d’ombrage innovantes, ce qui a non seulement renforcé la sécurité alimentaire mais également favorisé l’autonomisation économique des femmes et des jeunes, en leur offrant plus de contrôle et de liberté financière.

En Tanzanie, des efforts concertés pour lutter efficacement contre la pêche illégale ont entraîné des transformations significatives au sein des chaînes de valeur locales liées à l’industrie de la pêche. L’introduction de plus de trente séchoirs à poisson utilisant l’énergie solaire a apporté des améliorations notables en termes d’hygiène et de pratiques de conservation. De plus, ces séchoirs ont permis d’augmenter considérablement les prix de vente pour les pêcheurs locaux, tout en réduisant de manière substantielle les pertes post-récolte qui étaient auparavant importantes.

Parallèlement à ces efforts, l’acquisition de navires de patrouille modernes a été déterminante pour permettre une surveillance plus efficace des eaux territoriales, contribuant ainsi à une réduction spectaculaire de plus de soixante pour cent des incidents de chalutage illégal en une très courte période, ce qui a eu un impact bénéfique à long terme sur la préservation des ressources halieutiques.

Ce rapport d’impact illustre parfaitement, de manière détaillée et avec une clarté indéniable, que l’approche de co-création prônée par la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD) n’est pas un simple slogan publicitaire ou un concept creux, mais bien une pratique concrète et tangible, ancrée dans les réalités du terrain.

Notons qu’en associant systématiquement et méthodiquement les communautés locales, avec tout ce que cela implique de dialogues ouverts et de partenariats égalitaires, à la fois dans la conception et dans la mise en œuvre effective des projets ambitieux et divers, le partenariat Japon–Afrique démontre sans équivoque et par des résultats palpables que les solutions élaborées deviennent non seulement plus inclusives, dans le sens où elles englobent une multitude de perspectives locales, mais également plus durables, car elles prennent en compte les besoins réels des peuples, et véritablement transformatrices pour le continent africain tout entier, en contribuant à son développement socio-économique et en renforçant son autonomisation.

Korotoumou Sylla