Par Magaye GAYE

Économiste international

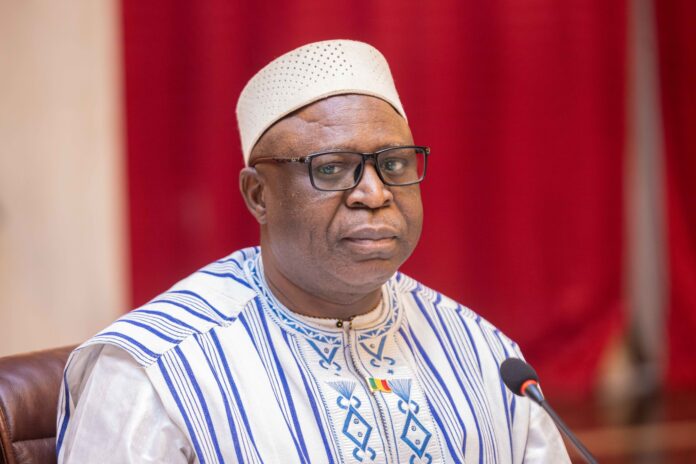

Par la grâce de Dieu, la Banque Africaine de Développement (BAD) a élu ce 29 mai 2025 son nouveau président en la personne de M. Sidi Ould Tah. Une nomination hautement stratégique à l’heure où le continent est à la croisée des chemins.

J’ai eu l’occasion de rencontrer M. Ould Tah à deux reprises.

Une première fois à Djeddah, alors qu’il était conseiller du président Mohammed Ali de la Banque Islamique de Développement.

Une seconde fois en Mauritanie, en sa qualité de conseiller du ministre de l’Économie. À cette occasion, je dirigeais une mission du FAGACE venue négocier l’entrée de la Mauritanie dans le capital de cette institution multilatérale regroupant 14 pays membres.

Je garde le souvenir d’un homme posé, toujours en pleine réflexion, dynamique dans ses gestes et ses faits, courtois, mais peu bavard. Techniquement, il n’y a pas de doute : son parcours le qualifie. Ses différents postes, notamment à la Banque Arabe pour le Développement Économique de l’Afrique (BADEA), plaident en sa faveur. On peut donc légitimement lui faire confiance pour impulser un renouveau technique au sein de la BAD.

À LA BAD COMME AILLEURS, LA SEULE TECHNICITÉ NE SUFFIT PLUS

Mais à l’heure actuelle, force est de constater que la seule technicité ne suffit plus.

L’Afrique avance à pas lents depuis plus de 60 ans. Malgré les financements internationaux et les discours volontaristes, les résultats restent préoccupants : seulement 3 % du commerce mondial, une industrialisation embryonnaire, des taux de croissance qui peinent à réduire la pauvreté, une faible intégration régionale, et une jeunesse formée mais largement sans emploi

Depuis les années 1960, les banques de développement ont multiplié les financements. Mais l’économie ne décolle pas. Il est temps de faire un bilan sans complaisance, de renforcer le rôle de conseil stratégique, d’exiger une lecture économique rigoureuse des projets, et d’ériger la bonne gouvernance en principe non négociable.

Dans ce contexte, le nouveau président de la BAD devra aller au-delà de la logique d’expert. Il devra incarner une vision politique audacieuse, un courage stratégique et une capacité à faire bouger les lignes. La BAD, aujourd’hui, ne peut plus se contenter d’être un bailleur technique. Elle doit devenir un moteur de transformation économique, un catalyseur de ruptures positives.

REFONDER LES OFFRES DE FINANCEMENT : FERMETÉ FACE AUX INTÉRÊTS ÉTRANGERS, PRIORITÉ AUX BESOINS AFRICAINS

La Bad, comme les autres banques de développement, doit veiller à mieux intégrer les intérêts de l’Afrique dans les conditionnalités de ses offres de financement, souvent captées par les multinationales. Il s’agit de renforcer l’offre technique en exigeant un transfert rigoureux de technologie, une sous-traitance locale obligatoire, la délocalisation d’une partie des marchés octroyés aux intérêts étrangers vers les pays membres. Bref, des conditionnalités strictes avant tout décaissement

Sur un autre plan, il faudra désormais concevoir des offres de financement alignées sur les véritables besoins de l’Afrique. Cela implique de privilégier les projets intégrateurs, notamment dans le domaine des infrastructures, mais surtout d’aller résolument vers des financements solides pour l’industrialisation du continent.

Cela passe par un soutien accru et stratégique aux PME africaines, et par le courage — comme l’avait montré en son temps M. Charles Konan Banny, ancien gouverneur de la BCEAO — de s’attaquer enfin à la lancinante question de l’exclusion du vaste secteur informel des dispositifs de financement.

La BAD ne doit plus apparaître comme la banque des grandes entreprises, des cabinets étrangers et des élites hors-sol.

STOPPER LA CAPTATION SILENCIEUSE DES BANQUES AFRICAINES PAR LA DIPLOMATIE DÉGUISÉE

Sur un autre plan, nous sommes entrés dans une ère de compétition mondiale féroce. L’Afrique est devenue le dernier grand relais de croissance, convoitée pour ses ressources naturelles, son potentiel énergétique et son capital humain. Dans cette bataille silencieuse, la BAD doit se doter d’un véritable bouclier stratégique.

Pour rien au monde, elle ne devrait se laisser instrumentaliser comme relais de propagande au service d’intérêts étrangers, quels qu’ils soient.

Certaines puissances étrangères ne jouent plus à visage découvert. Elles ont abandonné les approches bilatérales directes pour développer des stratégies d’influence plus subtiles. En s’appuyant sur des réseaux communautaires, elles instrumentalisent les institutions africaines, font du lobbying discret et soutiennent certains profils dans les processus de désignation, dans l’espoir d’installer des relais à leur service au cœur même de l’appareil de décision.

L’AFRIQUE DOIT REPRENDRE LE CONTRÔLE DE SON DÉVELOPPEMENT : MOINS DE FINANCEMENTS EXTÉRIEURS, PLUS D’AUDACE INTERNE

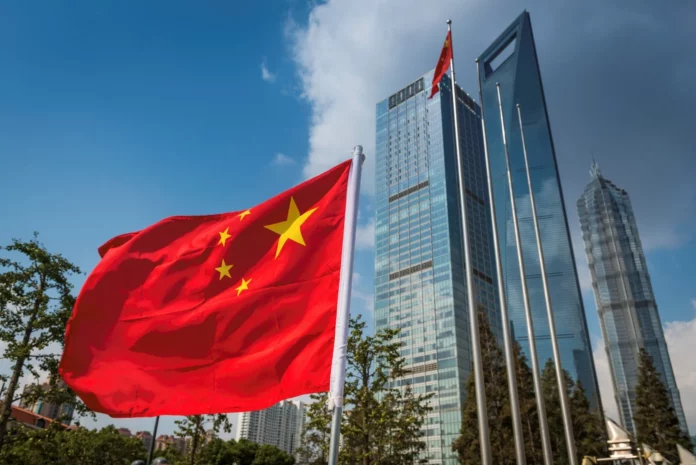

Par ailleurs, il faut faire preuve de lucidité. Compter uniquement sur la mobilisation de financements extérieurs serait une erreur. Les donateurs traditionnels, confrontés à leurs propres crises, deviennent plus frileux. La Chine, bien qu’acteur majeur, s’inquiète de ses perspectives internes. Les pays du Golfe, eux, sont happés par les urgences géopolitiques du Proche-Orient.

Ce moment appelle donc à une réorientation interne profonde. L’Afrique doit apprendre à mieux dépenser, à revoir ses priorités, à cibler l’intégration régionale et à soutenir les entrepreneurs locaux, y compris dans le secteur informel. Cela requiert une gouvernance plus exigeante et des institutions multilatérales capables d’impulser cette dynamique.

Le nouveau président de la BAD devra donc être plus qu’un bon gestionnaire. Il devra être un réformateur visionnaire, exigeant, capable de faire de cette banque un acteur central et crédible de la transformation africaine.

Le chantier exige incontestablement une cure d’austérité au sein de la BAD, accompagnée d’une restructuration profonde de l’institution. Cela doit passer par un bilan rigoureux des compétences et un audit international vigoureux, afin d’identifier et de corriger les imperfections, notamment en matière de gouvernance. Ce calibrage du dispositif est aujourd’hui indispensable pour donner l’exemple en matière d’assainissement et de gestion financière.

AFFIRMER L’AUTONOMIE DE L’INSTITUTION POUR ÉLIMINER TOUTE INTERFÉRENCE POLITIQUE

Le président de la BAD, ainsi que l’institution dans son ensemble, ne doivent plus être perçus comme de simples fonctionnaires dépendant du bon vouloir des chefs d’État ou des hommes politiques. Pour que la banque joue pleinement son rôle de moteur du développement africain, il est impératif que ses dirigeants s’affirment avec force et imposent le respect nécessaire à leur fonction.

Il faut faire de la BAD une institution à l’autorité incontestée, capable de résister aux pressions politiques et de garantir une gouvernance indépendante et transparente. Cette affirmation de stature est essentielle pour enrayer toute tentative d’interférence qui pourrait compromettre la mission et la crédibilité de cette institution continentale stratégique.

Sidi Ould Tah a le profil pour initier cette transformation. Mais il devra désormais conjuguer savoir-faire technique et leadership politique. C’est à cette condition que la BAD pourra devenir ce qu’elle doit être : une institution de combat au service d’un continent qui ne peut plus attendre.