(CROISSANCE AFRIQUE)- En collaboration avec le Réseau des femmes universitaires enseignantes du Mali (REFUE-MA), l’Association des femmes en Service à l’UEMOA (AFSU) a organisé à l’attention des étudiantes de la première année (Licence 1) de l’Université de Bamako, un Semaine d’information et sensibilisation sur la libre circulation des personnes et des biens et sur l’égalité de traitement des étudiants dans l’espace UEMOA.

Les travaux se sont déroulés le 29 mai 2025 à la Faculté des Sciences économiques et de Gestion (FSEG) sous la présidence du vice-recteur de l’Université des Sciences sociales et de Gestion, représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

<< La libre circulation des biens et des personnes >> et << La mobilité et l’égalité de traitement des étudiants et le Programme bourses d’excellence UEMOA pour la formation et de recherche de l’UEMOA >>. Ce sont ces communications qui ont marqué la journée sur formation sur l’entrepreneuriat à l’endroit des étudiantes de la première année (Licence 1).

<< Le séminaire particulièrement organisé à l’attention des jeunes étudiantes de la première année (Licence 1), constitue un cadre privilégié d’échange en vue de les informer et sensibiliser sur le sujet >>, a déclaré le doyen de la Faculté des Sciences économiques et de Gestion, le professeur Boubacar Sanogo, qui se réjouit d’accueillir dans sa Faculté cette rencontre qui vise à créer un espace de concertation entre femmes universitaires et les représentants résidents de la Commission de l’UEMOA auprès du Mali.

D’entrée de jeu, la présidence du Réseau des Femmes universitaires enseignantes a rappelé que ce séminaire s’inscrit dans le cadre des activités commémoratives du 8 mars de l’Association des Femmes en Service dans les Organes de l’UEMOA (AFSU).

Le réseau, explique Mme Anna Traoré, a vu le jour en 2014. << Sa création a été motivée par le constat de la faible représentativité des femmes à tous les niveaux de l’Enseignement Supérieur >>, a-t-elle appuyé.

En effet, l’objectif principal du REFUE-MA est la promotion du Genre dans l’enseignement supérieur. Ainsi, les femmes universitaires enseignantes voudraient spécifiquement renforcer la collaboration entre les enseignantes-chercheures du Mali et celles du reste du monde pour la promotion de la femme ; créer une motivation chez la femme pour la formation et la recherche entre autres.

Pour la présidente, ce séminaire va permettre à ces étudiantes qui ont eu la chance d’être choisies, de bénéficier d’une part, de la solidarité de l’AFSU et du REFUE-MA, d’autre part, d’acquérir des connaissances bien spécifiques par rapport à leur droit dans l’espace UEMOA, aux possibilités de financement de leurs études.

Pour sa part, la secrétaire générale de l’Association des Femmes en Service dans les Organes de l’UEMOA (AFSU) a axé son intervention sur la création et les objectifs de ladite Association.

Selon elle, l’AFSU est née en février 2013 de la volonté des femmes en fonction au sein des Organes de l’UEMOA de se doter d’un cadre d’échanges, de partage d’actions et de l’engagement des Autorités de la Commission en faveur de la cause de la femme.

En outre, elle a fait savoir que l’Association

a pour objectifs de rendre le cadre de travail convivial, promouvoir le développement personnel et valoriser l’image et les capacités des femmes des Organes de l’Union, ainsi que d’initier et de contribuer à toutes actions en mesure d’aider les femmes de l’espace

Communautaire.

A son tour, le représentant résident de l’UEMOA, Roberto Alexandre Vieira, a exprimé sa gratitude au gouvernement malien pour avoir voulu accepter d’accueillir à Bamako ce séminaire d’information. << Cette activité première du genre dans l’espace UEMOA, constitueraient un cadre fédéral avec différents >>, a-t-il mis l’accent.

Selon lui, cette activité est un moyen pour l’AFSU de contribuer à l’épanouissement des jeunes filles de l’espace communautaire en leur partageant quelques textes et actions de l’UEMOA visant à promouvoir l’intégration régionale.

Avant de dire qu’il est persuadé que les débats et les échanges aboutiront à des résultats à la hauteur des attentes.

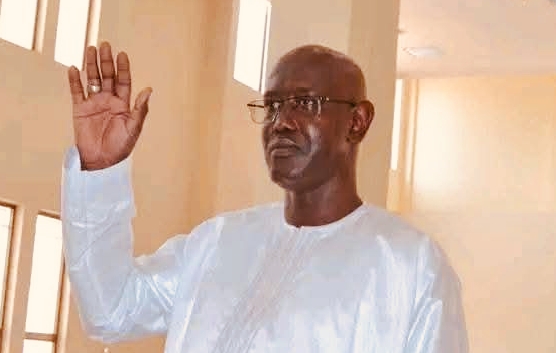

L’honneur est revenu au vice-recteur de l’université des Sciences sociales et de Gestion, Soboua Théra, non moins représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la Recherche scientifique d’ouvrir les travaux d’ouverture.

Drissa KEITA