Introduction

La nation malienne traverse l’une des périodes les plus difficiles de son histoire moderne, confrontée à une crise multidimensionnelle marquée par des bouleversements dans la ligne politique de l’État.

L’impact de la crise sécuritaire au Nord et au Centre du pays, la crise énergétique dans la capitale et certaines régions, ainsi que la rupture avec des organisations occidentales ont profondément affecté le quotidien de la population.

Par ailleurs, la rareté de la levée de fonds sur le marché régional, le retard dans le paiement de la dette intérieure, notamment envers les acteurs de l’éducation, de la santé et du commerce, ainsi que les poursuites judiciaires contre les magnats de l’économie ont eu des répercussions négatives sur l’économie locale. L’augmentation des droits de douane, l’intensification de la pression exercée par les agents des services publics sur les entreprises créatrices d’emplois et le manque d’intervention de l’État pour soutenir ces entreprises ont aggravé la gestion des flux financiers et de la liquidité.

Sur le plan social, le climat reste tendu, notamment dans les secteurs bancaire, éducatif et alimentaire, malgré la signature de plusieurs accords entre le gouvernement et les syndicats. Cette situation préoccupante appelle à des mesures urgentes et concertées.

Puisque la politique est l’art du possible, nous nous permettons de proposer quelques pistes de solutions, en espérant qu’elles contribueront à une sortie de crise.

1. MESURES ÉCONOMIQUES

1.1. Stabilisation de l’environnement économique

• Suspendre les poursuites judiciaires au niveau du pôle économique jusqu’après l’élection présidentielle.

• Ajuster le prix du kilowatt pour permettre à EDM de produire sans pertes, tout en confiant progressivement la gestion de l’énergie à des entités privées ou étrangères, avec l’objectif de démocratiser la distribution d’énergie à moyen et long terme.

• Annoncer des mesures d’accompagnement pour les PME et les ouvriers touchés par la crise, notamment des exonérations fiscales et la mise en place d’un fonds d’investissement dédié à la relance du secteur.

- Supprimer le taxe sur lecrédit téléphonique et mobile money .

1.2. Autosuffisance alimentaire et industrialisation

• Mettre en place une politique d’autosuffisance alimentaire, en encourageant les commerçants et hommes d’affaires importateurs de produits alimentaires à investir dans le secteur agricole, notamment dans la zone de l’Office du Niger, en leur proposant des terres arables dans le cadre de partenariats public-privé (PPP).

• Faciliter la transformation et l’industrialisation des entreprises locales en leur octroyant des avantages fiscaux exceptionnels.

1.3. Assainissement des finances publiques

• Payer immédiatement une partie de la dette publique intérieure pour restaurer la confiance économique.

• Augmenter les recettes de l’État en taxant les services premium et les produits nuisibles à la santé (billets d’avion, paris sportifs, tabac, boissons énergétiques).

• Réduire le train de vie de l’État en supprimant certaines institutions non essentielles durant la transition, telles que le Conseil économique et social, et en supprimant les avantages financiers excessifs des hauts fonctionnaires, membres du CNT, ministres et autres cadres de l’administration.

• réduire la masse salariale de la fonction publique en ajustant le nombre de fonctionnaires selon les besoins réels de chaque département ministériel et service public. Il est inacceptable que près de deux tiers du budget soit consacré au fonctionnement de l’État sans retour proportionnel en recettes.

2. MESURES POLITIQUES

2.1. Rétablissement du processus démocratique

• Fixer une date ferme pour les élections présidentielle et législatives dans les six prochains mois.

• Accorder une amnistie aux personnalités politiques en exil ou emprisonnées, à l’exception de celles poursuivies pour corruption ou crimes pénaux.

• Réformer le système électoral et actualiser le fichier électoral pour garantir des élections transparentes et inclusives.

3. MESURES DE SÉCURITÉ

3.1. Gestion des conflits et réintégration des combattants

• Annoncer un nouveau plan de réintégration pour les combattants terroristes souhaitant déposer les armes, sous la supervision d’une personnalité consensuelle.

• Renforcer le soutien humanitaire aux populations des zones de guerre et aux sinistrés.

• Lancer un fonds de soutien international pour la reconstruction des régions du Nord et du Centre, en partenariat avec des bailleurs de fonds et des organismes internationaux.

4. MESURES DIPLOMATIQUES

4.1. Réouverture du dialogue avec les partenaires internationaux

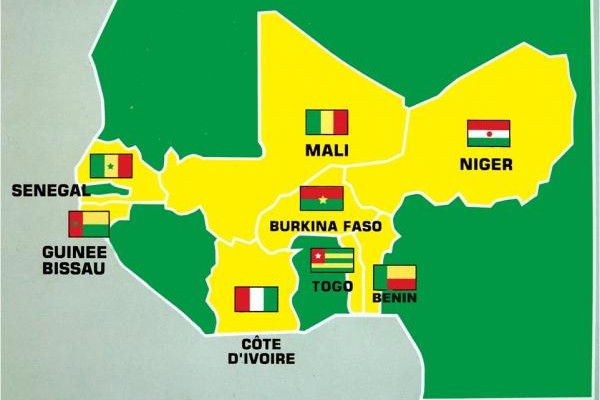

• Redynamiser les canaux de communication avec les pays voisins, notamment la Côte d’Ivoire, afin de rétablir une coopération bilatérale, à l’image de la reprise récente des relations avec l’Algérie.

• Relancer la campagne pour la réintégration du Mali à l’Union africaine, en mettant en avant les progrès réalisés en matière de gouvernance et de transition démocratique.

4.2. Développement des partenariats stratégiques

• Nommer un envoyé spécial en Asie du Sud et auprès des BRICS+ pour renforcer les collaborations dans les domaines suivants :

• Approvisionnement en matériel stratégique (infrastructures, énergie, défense)

• Transfert de technologie et innovation

• Financement des projets de développement

• Créer une académie diplomatique au sein du ministère des Affaires étrangères, afin d’assurer une formation continue aux cadres de la diplomatie malienne et d’améliorer la qualité des négociations internationales.

Conclusion

Ce mémorandum propose des pistes de solutions concrètes et applicables pour faire face aux défis multidimensionnels que traverse le Mali.

Nous espérons que ces recommandations seront prises en compte dans les décisions futures afin de stabiliser le pays et d’assurer un développement économique et social durable.

Nous restons à l’écoute des critiques et suggestions pour enrichir cette réflexion collective.

Avril 2025

SIBY Abdourahamane